伊藍.帕培(Ilan Pappe)訪談:以色列如何讓巴勒斯坦成為世上最大監獄

出處:Middle East Eye

日期:2017. 11. 24

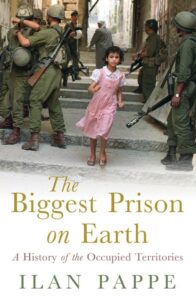

【紀念若雪巴勒斯坦資訊網:今年,不僅僅是決定巴勒斯坦被出賣命運的1917年〈貝爾福宣言〉百周年,同時也是造成以色列實質佔領巴勒斯坦至今的1967年「六日戰爭」的50周年。以色列修正派史家伊藍.帕培(Ilan Pappe)在他的新書《世上最大監獄:佔領區的歷史》(The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories, Oneworld, 2017)中談論這場戰爭及佔領區人民生活。在這篇訪談中,帕培簡要論及其研究與書中觀點,包括我們應該把猶太人自十九世紀末持續至今之對於巴勒斯坦的所作所為,視為一個整體的「殖民結構」,而歷史各時期的做法僅為此一殖民結構的不同階段,是以若欲根本解決以巴問題,應以「殖民」一詞取代「佔領」,尋求「去殖民」,而非僅僅提倡「和平」。】

1967年,以色列與阿拉伯聯軍爆發「六日戰爭」,導致約旦河西岸與迦薩地區遭受以色列佔領。以色列將這場戰爭呈現為歷史中的意外插曲,但新出爐的歷史文件與檔案紀錄卻在在顯示,以色列早已有所圖謀,伺機而動。

1963年,以色列軍方、司法與公務體系的各方代表,參與了耶路撒冷希伯來大學的一項課程,課程目的是要針對擁有150萬人口的巴勒斯坦領土,擘劃出一個四年後可供採行的全面性佔領與治理計畫。此一計畫,自然也跟1956年以色列在蘇伊士運河危機時期對於巴勒斯坦迦薩地區之短暫佔領時所遭受的失敗有關。

1967年5月,戰爭發動前數周,一箱箱文件陸續送達以色列諸軍事將領手中,指示他們如何以司法和軍事手段控制巴勒斯坦城鎮與村落;緊接著便按表操課,迅即把西岸和迦薩地區轉變成為一個執行軍事統治與監控的超級大監獄。

至於屯墾區、檢查哨與集體懲罰等,也統統都是這項殖民計劃的一部分。以色列史家伊藍.帕培在他的新書《世上最大監獄:佔領區的歷史》(The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories)中,對以色列佔領做出深入探討。2017年,適逢1967年「六日戰爭」五十周年,這本書入選「中東監督者網站」(Middle East Monitor)所舉辦的 2017年「巴勒斯坦最佳著作獎」決選名單。在以下訪談中,帕培與「中東之眼」(Middle East Eye)對談這本書的主要內容。

中東之眼:這本書跟您前一本關於1948年戰爭的《巴勒斯坦的種族清洗》(The Ethnic Cleansing of Palestine)是否有所連結?

帕培:它確實是我前一本關於1948年一系列事件之著作的延續。我將猶太復國主義(Zionism)視為一結構而非一單一事件。這是一個屯民殖民主義(settler colonialism)的結構;一個屯民殖民他人鄉土的運動。只要這個殖民體制尚未完成,當地居民將持續其民族反抗行動。我所檢視的每一段時期,都僅僅是這整體結構當中的不同階段。

雖然《世上最大監獄:佔領區的歷史》是部歷史著作,但我們依然處於同一歷史章節,這一切實際上都還沒結束。所以,就這點來說,或許應該還會有第三本書來考察21世紀的發展,探究這一貫的種族清洗意識形態與各項強取豪奪行徑,在這新的年代中將以何種方式進行,並探究巴勒斯坦人將如何反抗。

中東之眼:你提到種族清洗發生在1967年6月,當時西岸與迦薩地區的巴勒斯坦人究竟發生了什麼事?這又與1948年戰爭的種族清洗有何不同?

帕培:1948年時,以色列有一個非常明確的計劃:從佔地幅員最廣之巴勒斯坦土地中,驅逐絕大多數巴勒斯坦人。這個屯民殖民計劃相信,它有權力創造出一個位處巴勒斯坦、卻又完全排除巴勒斯坦人的猶太人空間。眾所周知,這項計劃雖然未能完全貫徹,倒也執行得相當成功,百分之八十居住於後來成為「以色列國」之巴勒斯坦人,竟淪為難民。

如同我在書中所指出:1967年,有一部分的以色列政策制定者認為,他們或許可以如法炮製1948年的做法。但是,他們之中的大部份人卻也明白,1967年的戰爭僅僅延續六天,非常短暫。但此時已經有了電視媒體,而且他們所要驅逐的眾多巴勒斯坦人,事實上老早已是1948年所製造出來的難民。

所以我認為,1967年所執行的種族清洗策略必然會與1948年有所不同。我將之稱為「漸進式的種族清洗」(incremental ethnic cleansing):一部份作法是將大批巴人從特定地區例如耶律科(Jericho)、耶路撒冷舊城和迦其利亞(Qalqilya)周邊逐出,但在其他大部分案例中,以方認為,藉著軍事統治,再加上將巴勒斯坦人圈限於特定狹小區域的封鎖政策,依然可以如同驅逐政策般奏效。

從1967年直到今日,事實上是一個相當緩慢、長達 50年的種族清洗。由於非常緩慢,以致於有時一天或許僅僅只影響一人。但若長久觀之,打從1967年至今,已牽涉成千上萬個無法返回西岸與迦薩的巴勒斯坦人。

中東之眼:您區分了以色列所採用的兩種軍事模式,亦即約旦河西岸的「開放監獄」模式(open prison model)以及迦薩的「最大安全監控」模式(maximum security prison model )。您怎麼界定這兩種模式?他們是軍事用語嗎?

帕培:這些是我用來解釋以色列在佔領區內所施行政策的譬喻。我堅持使用這兩個詞彙,因為我相信,「兩國方案」實際上就是「開放監獄」模式。

以色列透過直接與間接方式控制著佔領區,而且不斷試圖侵入人口較為稠密的巴勒斯坦市鎮與村落。它在2005年並分割了迦薩地區,並持續分割約旦河西岸,以至於現在的西岸事實上存在著「以色列西岸」及「巴勒斯坦西岸」兩部分,無法構成連成一氣之土地。

在迦薩地區,以色列乃是獄卒,禁絕著巴勒斯坦人之對外接觸,但並不干預裡面的活動。

西岸如同一個戶外監獄(open-air prison)。當中被認定犯行較輕者,可允許外出或在外工作;監獄裏頭沒有嚴厲政權,但它仍然是個監獄,即使連巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmoud Abbas)也不例外,若他想要從區域B前往區域C,也仍然還是需要以色列人為他打開牢門。這是非常具有標誌意義的現象,就連總統也無法自由行動,除非以色列獄卒願意為他打開牢籠。

當然,巴勒斯坦人對此向來也有所回應。巴人並不消極,也不甘遭受掌控。我們看到第一次抗暴運動,也看到第二次抗暴運動,或許我們還會看到第三次抗暴運動。以色列用一種監獄管理的心態告訴巴勒斯坦人說:如果你抵抗,我們就會進一步剝奪你的各項權利,就如同在監獄一般,你將無法外出工作,你將無法自由移動,你將被集體懲罰。這就是懲罰面,以集體懲罰做為一種報復。

中東之眼:國際社群向來只是有限度地譴責以色列在佔領區內的屯墾擴張,而不是如您在書中一般,將屯墾視為以色列整體殖民結構的主幹。以色列的屯墾是何時開始的呢?它的基礎是理性的或是宗教的呢?

帕培:1967年戰後,存在著兩種屯墾方式,或者說殖民藍圖。一個是由以色列左派擬定的「戰略地圖」(strategic map),主要提出者是已故的伊戈•阿隆(Yigal Allon)。他與摩須•達楊(Moshe Dayan)在1967年共同研擬西岸與迦薩的控制計畫,其戰略考量高於宗教意識形態;雖然他們同樣也相信西岸屬於以色列,不過,他們更希望確保猶太人不要將屯墾區建立於人口稠密的阿拉伯地區,而人口稀疏地區倒是還可以。所以,他們從約旦河谷開始建立屯墾區,因為那兒雖然有小村落,但並不如其他地區人口眾多。

然而,他們的麻煩在於,戰略地圖甫一推出,一個新的彌賽亞式的宗教運動卻也正在崛起。古希•艾姆寧(Gush Emunim)是猶太人的宗教民族運動領袖,並不希望依照策略地圖進行屯墾。他們所希望的是「聖經地圖」(biblical map),相信聖經會告訴大家古猶太城市的正確位置。而這「地圖」恰好也指示著他們應該在那不魯斯(Nablus)、希伯倫、伯利恆等巴勒斯坦人口稠密地區屯墾。

一開始,以色列政府為了實現戰略地圖,企圖壓制這股聖經運動。但是,多位以色列新聞記者指出,席蒙•裴瑞斯(Shimon Peres),1970年代早期的國防部長,決定允許聖經屯墾運動。西岸的巴勒斯坦人因此遭受雙重殖民地圖的壓迫,一是戰略的,一是聖經的。

國際社群相信,根據國際法,屯墾就是屯墾,不論是戰略的或是聖經的,全屬非法。但很不幸的是,從1997年開始,國際社群接受了以色列說法:「屯墾確實非法,但它只是暫時的,只要一恢復和平,我們會保證一切都將合法。但是,只要不存在和平,我們就必須繼續屯墾,因為我們仍然與巴勒斯坦人處於交戰狀態。」

中東之眼:您說「佔領」不是一個足以正確描繪以色列、西岸和迦薩現實狀況的字眼。在《關於巴勒斯坦》(Ilan Pappe & Noam Chomsky, On Palestine, Penguin, 2015)這本您與喬姆斯基的對話錄中,您也批判「和平進程」這個用詞。這顯然是有爭議的,為什麼這些詞彙不正確呢?

帕培:我認為語言非常重要,你如何概念化一種情勢,事實上也將影響你改變它的可能性。我們向來使用錯誤的詞彙來理解西岸、迦薩以及以色列內部的情況,而所謂「佔領」,恰恰意味著這彷彿只是一種暫時情況。

「佔領」的解決方式當然就是結束佔領,軍隊返回他原來的國家。但這根本不是西岸、迦薩和以色列的真實情況,因此我提出殖民(colonisation)一詞。雖然在21世紀,這似乎是個不合時宜的字眼,但我們必須理解以色列對待巴勒斯坦人的行徑,其實就是殖民。此一殖民行徑從19世紀末開始,直到今天。

此一屯民殖民政權(settler colonial regime),透過各種方式,控制著整個巴勒斯坦;在迦薩走廊,它從外面施展控制;在約旦河西岸,它在區域A、區域B、區域C施行著不同控制;在難民營中,則又對巴人施行另一套控制,不允許他們返鄉。這是維繫殖民的另一種方式:不允許被驅逐者返鄉。而這一切皆出於同一意識形態。

所以我認為,「和平進程」和「佔領」的不當使用,帶來了一種錯誤印象,讓我們以為彷彿只需讓以色列軍方離開西岸和迦薩,從而便能在以色列和未來的巴勒斯坦人之間謀求和平。

但是,以色列軍方其實並不在迦薩內部,也不在西岸的區域A,它幾乎也不存在於無需其存在的區域B,但我們依舊沒有和平可言,反倒今日之狀況卻遠比1993年奧斯陸協議之前還要糟糕。

所謂的「和平進程」,事實上無異允許了以色列更進一步的殖民,並且是在國際社會的支持下進行。因此我建議,我們應該談「去殖民」而不是談「和平」;我們應該做的是挑戰以色列持續控制著以巴人民的合法地位。

我認為,我們應該談論種族隔離,應該談論種族清洗,應該談論尋找以何種方式來取代種族隔離政策。南非是個好例子。唯有透過民主體制,才可能取代種族隔離;一人一票,或至少成立一個雙民族國家(bi-national state)。我認為這些是我們應該開始使用的新詞彙;倘若繼續使用舊字眼,只是浪費眾人時間精力,卻無法改變現實。

中東之眼:以色列對巴勒斯坦人之軍事統治的前景如何?我們是否會見到一個民不從運動,例如今年七月在耶路撒冷所發生的?

帕培:我認為,我們將不僅在耶路撒冷,也會在全巴勒斯坦包括以色列內部的巴勒斯坦人之中,見證到民不從運動的興起。巴勒斯坦社會不會永遠接受這樣的現實。當然,我不知道它將會採取何種方式抵抗。我們可拭目以待,究竟在缺乏由上而下的清楚行動策略下,個人將如何從事一場關於人們自身的解放運動。

耶路撒冷的案例的確讓人刮目相看,尤其當眾人都不認為民眾抵抗可以迫使以色列撤回它在聖殿山所施行的安管措施。[註一]我認為這或許會成為一個未來民眾抵抗的模式。

民眾的抵抗向來持續存在於巴勒斯坦,只是媒體並不報導。每天,人們都抗議著隔離牆,抗議著以色列的強奪土地,政治犯也不斷進行絕食抗爭。來自底層的巴勒斯坦抵抗運動始終持續著進行;唯有上層的抵抗卻偃旗息鼓。

一名巴勒斯坦抗議者企圖摧毀分隔西岸Abu Dis城與東耶路撒冷的隔離牆。2015年11月(AFP)

[1]今年(2017)七月,以色列在耶路撒冷聖殿山入口處增設安管儀器,包括金屬偵測儀、秘密攝影機及鐵欄杆等障礙物,強化對巴人禮拜者之管控。此舉引發巴人不滿,發起不合作行動,例如集體於戶外舉行禮拜而不入寺;各類抗議造成諸多衝突與傷亡,最終迫使以色列於七月底決定取消新安管措施,移除所有裝備。