倪慧如談《橄欖桂冠的召喚:參加西班牙內戰的中國人(1936-1939)》

時間:1月10日(週六)晚上7點

地點:板橋國小6年12班教室

主辦:紀念若雪巴勒斯坦資訊網

紀錄:陳良哲、黃雅慧

(影片來源:王中龍)

倪慧如:

我今天講的是78年前發生的一場戰爭:「西班牙內戰」,在歷史上被稱作一個「震撼世界良心的內戰」。我稍微簡單介紹西班牙內戰的背景。

1936年2月,西班牙共和國國會改選,共和黨左翼、社會黨與共產黨聯合組織成「人民陣線」,他們贏得國會改選。隨後便進行他們的政策:釋放政治犯、推行土地改革、執行耕者有其田的政策。因為這樣的政策而得罪擁有大批土地的教會、大地主跟保皇黨,他們就暗中策動法朗哥將軍起來叛變。7月法朗哥將軍在北非(他駐軍在北非北岸的一個小島)發動叛變。當時西方的評論人員都覺得不可能成功,但就在這個時候希特勒與墨索里尼派大軍送軍火支援法朗哥將軍,其目的是希望藉由西班牙作為試驗新式武器的戰場,為日後二次世界大戰鋪路。

這時候西方國家的態度是怎樣?這時西方國家簽訂「不干預協定」,表面似乎表示中立、不支持任何一方,可是暗地私下賣石油和卡車,甚至賣軍火給法朗哥叛軍。在這樣的情況底下,雙方軍力與兵力懸殊非常大,所以馬德里就告急了,西班牙共和國政府受到非常大的威脅。此時,全世界有4萬多名、來自53個國家的志願者,自願到西班牙和西班牙人民一起反抗入侵的法西斯軍隊。

這場戰爭發生在1936-39年,我們那時候就想說中國那時正值抗日戰爭,自顧不暇,不可能會有中國人參加,而且在史料的記載裡,幾乎沒有看到。只有一個日本人白井,他參加國際縱隊,就是4萬人所組成的「國際志願軍」或稱「國際縱隊」。這是唯一一個在歷史書上有記載的日本人,他是從美國去的。我們完全沒料到會有中國人參加,後來在美國和這些參戰的老戰士(約有3000人參戰)的交往裡,聽到他們講起部隊裡頭有中國人參與,我們半信半疑,還想說不太可能吧,可能是西方人難以分辨東方人是日本人或中國人或韓國人。可是後來看到一張照片,我們便確認那是中國人,從那時開始我們尋找的工作。

這張圖片是畢卡索所畫Guernica。1937年4月,德國派出一批新式戰機,去轟炸西班牙北方古城格爾尼卡(Guernica),在幾小時的轟炸裡完全摧毀此城。這城完全沒有軍事價值,完全是平民老百姓住的地方。畢卡索這圖把當時轟炸的慘狀化成一個大的壁畫,在當年國際展覽會的西班牙館展出,這圖說明了法西斯的飛機多麼殘忍。後來法朗哥執政之後,在他執政期間(直到1975年過世),沒有人敢說這是德國戰機炸毀的,而說成是共產黨炸毀的。

Guernica這張圖畫起了很大的作用,使得全世界各角落各行各業的人都受到很大的衝擊,所以有攝影家、科學家、作家等都紛紛到西班牙支援共和國和西班牙人民。這張照片(The Falling Soldier)是Robert Capa所拍,他是個非常有名的攝影家,這張照片是共和國軍人中彈倒下的瞬間。愛因斯坦也對西班牙內戰非常關心,他說:「在我們時代,唯一使我們對未來抱著希望,就是西班牙人民為了自由和人類尊嚴的英勇奮鬥。」

英國作家歐威爾(George Orwell)索性投筆從戎,跑到西班牙在巴塞隆納參加民兵,後來他把在戰壕的經歷寫成《向Catalonia致敬》(Homage to Catalonia)。白求恩是加拿大胸腔外科醫生,在中國大陸是非常有名的人。1936年發生西班牙內戰他馬上到西班牙去,把流動血庫的技術帶到前線,拯救相當多的人。1938年他就到中國參加抗日戰爭,第二年在手術上割到手得到敗血病,在中國病逝。

智利詩人聶魯達,西班牙內戰發生時人就在西班牙,是智利大使館的人員,他寫了一首詩講述國際縱隊。他說「因為你們捨身,而把新生命注給失去信念,空虛的心,對大地的信賴。」 還說,「我要使自己謙卑的詩,成為他們的劍和手帕,來抹去他們悲痛的汗水」。美國作家海明威也到前線與國際縱隊的人打成一片,他根據美國一位參戰者的經歷寫成《戰地鐘聲》,後來拍成電影。

這張海報是講西班牙內戰時全世界有4萬多人從53個國家來,不分膚色,有黑種人,白種人和黃種人,大家一起參加國際縱隊,支持西班牙人民護衛他們的自由與民主。海報左邊這位黃種人據說是根據白井的面孔而畫,白井和15縱隊其他隊員一起合照,有黑人、菲律賓人與智利人,他們在同一隊。白井在1938年送飯到前線去時,因為等了很久他受不了,他就跳出來要把飯送給前線的人吃而中彈,在西班牙犧牲了。

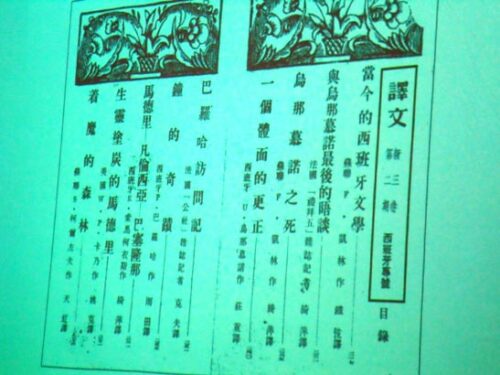

中國與西班牙雖然相隔千山萬里,但都同樣受到法西斯的侵略,只是一個在東方一個在西方,所以兩國人民惺惺相惜,大家都非常關注彼此發生的事情。在中國,有關西班牙內戰的消息都是國際新聞的頭條,而且在文藝界有非常多關於西班牙戰爭或其本身相關的文學作品,譬如1937年4月《譯文》雜誌就刊出了一個西班牙專號。這專號目錄裡的譯者之一莊重,我在西班牙認得他的後代,莊重當時是住在西班牙,他後來與一位西班牙的女士結婚,他們的後代都住在西班牙。所以他看到這張目錄,非常非常高興。

《譯文》雜誌西班牙專號目錄頁

1936年發生西班牙內戰時就有兩位音樂家,麥新和呂驥,他們寫了一首《保衛馬德里》。這首歌立刻在中國開始流行,我在演講時曾有清華大學的學生告訴我,他們當年在路上遊行的時候就有唱這首歌。

「拿起爆烈的手榴彈,對準殺人放火的法朗哥。起來!起來!全西班牙的人民,為了你們祖國的自由和獨立,快加入為和平而戰的陣線。起來!起來!向賣國的走狗們,作決死的鬥爭!保衛馬德里!保衛全世界的和平!(〈保衛馬德里〉。詞/麥新,曲/呂驥)」

在路途非常遙遠的延安,也對西班牙的消息也掌握地非常神速。這是1937年毛澤東在給西班牙人民的公開信,講到「你們所努力的事業就是我們所努力的事業,我們激動的讀著由各國人民組成的國際縱隊,我們很歡喜的知道,有中國人和日本人參與其間。」這圖片上的布條是當時在延安的大標語,這圖是他們抬著這大標語遊行。

我現在就簡單介紹幾位中國參戰的人,第一位我要介紹的是陳阿根。這是我們所知道,大概是唯一一個直接從中國去西班牙的中國參戰者。他是上海人,在上海組織工會,受到當局的追捕,情急之下他跳到一艘法國汽輪,往歐洲航行,在路上他和一位越南籍的廚子成了好朋友,這越南籍的廚子對他說,現在西班牙發生內戰,法西斯軍隊想要侵略推翻西班牙共和國,勸他到西班牙幫助那裡的人民打仗。陳阿根被他說服,就在西班牙北方的一個海港下船,到阿斯圖裡亞斯省(Asturias,最北方的礦工省)參加礦工民兵。1937年下半年他被佛朗哥軍隊逮捕,這是第二年在牢裡和摩洛哥戰俘一張合照。這是陳阿根在牢裡寫得一些字。這是在聖佩德羅(San Pedro de Cardena)牢獄的囚犯名單,有陳阿根的紀錄,寫著他來自上海,是哪月生的。這個小短片是當年拍的,是法朗哥拍的宣傳片。這圖片是陳阿根從法朗哥的監獄裡寄信給另一位參戰者林濟時。林濟時在1939年撤退到法國,所以這信是寄到法國的拘留營的地址。根據我們對文獻的瞭解,1942年陳阿根在馬德里被釋放,但不知去向。

另一位是陳文饒,他是從紐約去的,廣東台山人,早年移民到移民到美國,在餐館打工,工餘從事改善華工權益的工作。西班牙內戰發生後,他馬上報名參加,1937年到西班牙。他之後參加兩場戰役,第二場是貝爾奇特(Belchite)戰役,是非常慘忍的戰役,他右腳受傷。這封是他寫給紐約先鋒報的信,講他打戰的經過與受傷的情形。他是貝尼凱西姆(Benicasim)醫院療傷的照片。這是另一個短片,也是當時拍的。他9月受傷,12月傷癒後又前往前線。這是他寫給林劑時的信,給訴對方自己已經往前線去了。1938年4月在甘德薩(Gandesa)戰役陣亡,那也是一個非常慘忍的戰役,那一大群人統統犧牲了,因為那裡是一個毫無遮掩的峽谷,他們衝下去後統統被掃射掉,屍骨不復可尋。

張瑞書和劉景田兩位都是從巴黎去的,都是山東人,是第一次世界大戰時協約國在中國招募到法國去的華工。一戰後他們兩個沒有回中國,繼續留在法國,在雷諾(Renault)汽車工廠當工人。1936年西班牙內戰發生時,他們兩個立刻報名,當時兩人約莫45歲左右,年紀算是相當大,而且他們離開法國就不可能再回法國,也不可能再回雷諾工作,年紀不小,這是相當不容易的決定,但他們就決定要去。到西班牙後,他們要求加入機關槍隊,可是當局認為他們年紀太大了,不放心他們開機關槍,把他們分發到擔架隊。其實擔架隊在體力上也是很大負荷,對他們40多歲的人來說不是很容易的事。

這張照片在西班牙內戰是相當有名的,登在西班牙內戰國際縱隊一周年的紀念冊,之後在其他地方也有發表過,在德國我們也看過這張照片:「劉景田在戰場搶救傷兵」。我們就是用這張照片作封面。

張劉兩位不怕死很勇敢的行動,感動了非常多人,在第14縱隊的《聯隊》雜誌就記載他們在戰場上的一些情形。張瑞書還成了馬德里Estampa雜誌(馬德里當時的一個畫報)的封面人物。這背後有個故事,張瑞書是個工作狂,每次打仗後退下來休息的時候,大家都高興可以休息一下輕鬆一下,可是他不要,他在營裡面繼續工作。有一次他的隊長命令他去馬德里休假,他很不情願很不高興地只好去了馬德里。到了馬德里街上逛街時,看到報攤上有一張很大的像,一張光頭的像,他很好奇的走進去一看。一看,「這不是我嗎?」,旁邊圍觀的人,男的女的老的少的一過去統統都擁抱他說「啊,你是我們的英雄」。他成為Estampa雜誌的封面人物,同一期內頁有幾張講他們的故事,比較詳細一點的,還有別的照片。

張瑞書跟劉景田都沒有成家,都是文盲。張瑞書在雷諾工廠工作完後,自己買了幾份報紙與幾本字典自修,可懂中文與法文。這明信片是張瑞書寫給林濟時的,勉強可以知道意思,這很不容易,是他自學的。

這位是一直提到的林濟時,他是從瑞士去的。另外兩位,最右邊這位是張紀,也是從美國去的,是美國明尼蘇達大學礦冶工程系畢業,是位工程師。中間這位是劉華封,來自巴黎,在西班牙當護士。

林濟時是四川璧山縣人,早年在南洋中學就是學生領袖,本名叫謝唯進,早年到法國勤工儉學,後來轉到德國去,在哥廷根(Gottingen)大學念書。1933年希特勒掌權後,帶著小孩逃到瑞士。他那時已經離婚,單親,自己帶著一個小孩子到瑞士。1936年西班牙內戰爆發,1937年他就決定要去西班牙參戰,他把他約莫11歲的小孩託付給學校的校長,拜託校長讓小孩寄住在那裡。他就去了,第一次申請時沒被批准,所以他寫了一份很長的7頁陳情書,講他為什麼要參加國際縱隊,希望無論如何可以參加,就終被批准,加入坦克部隊。這是他在坦克部隊戰場上的照片。

1937年8月底,他在金托(Qinto)戰役裡右腳膝蓋被炸開,所以後來他在醫院裡療傷。在醫院療傷時他也一直關注中國的抗日戰爭的情形,並傳播給西班牙人民與其他的國際志願軍知道這些事情。這是當年在馬德里的一份刊物,Ahora,有篇他講關於中國抗日戰爭的情形。接受了左翼思想,加入共產黨。1937年4月份,他把他的兒子托給瑞士的朋友照顧,自己跑到西班牙申請加入國際縱隊,但是沒有被批准,6月他寫了一份詳細的陳情書,終於獲得批准,加入了坦克部隊。1937年8月底,他在金托(Qinto)戰役右腳膝蓋受傷,在醫院裡療傷時,經常向西班牙的媒體宣傳中國的抗日戰爭,西班牙報紙Ahora就有一篇這樣的報導。

他在醫院時,有一位海員受毛澤東委託,從上海輾轉戴了一面錦旗,紅底金黃字,送給中國志願軍。開頭寫「國際縱隊中國支隊」,其實並沒有中國支隊,都是分散在不同的部隊。然後「中西人民聯合起來,打倒人類公敵–法西斯蒂。朱德、周恩來、彭德懷」。這個彭德懷被拿掉,是因為文化大革命的時候,他們害怕這個錦旗被毀掉,所以把彭德懷拿掉。下款是英文的。將這個錦旗送給他們,這是相當大的錦旗,現於中國的(革命)博物館收藏。

1938年西班牙的戰事,因為缺乏彈藥與沒有任何補給,「不干預協定」阻絕了他們彈藥的來源,所以節節失敗,西班牙總理決定片面撤出所有外國軍隊,希望西方國家能夠停止禁運,讓他們能夠獲得武器,也希望西方國家對德國與意大利施壓,撤出他們的軍隊。當然這是一廂情願。所有的國際志願軍就在1938年的年底開始向法國撤退。這是1939年撤到法國南部的戈爾斯(Gurs)集中營,這是中國人住在戈爾斯(Gurs)集中營一個木屋,叫J16。門口右牆掛著那面大紅錦旗,左牆則有中國地圖和他們辦的〈抗日戰爭情報〉。

這是幾位志願軍的合照。李豐甯在法國里昂(Lyon)城裡當電工。這兩位是西班牙內戰發生時,人已經在西班牙。這是西班牙的小販,他是參加無政府組織的工人團體。這位張樹生與張長官。這個是楊春榮是最後一位從法國巴黎來的中國戰士,1938年來的。他也是雷諾汽車工廠的工人,是個廚子。這位是林濟時,本名是謝唯進。這位是印尼華人畢道文,他是位醫生。這是中國抗戰情報,是他們辦的,辦了相當多期。裡面有介紹最新的抗戰情形。他們辦這報得偷偷辦,在集中營裡是不允許,但每個國家都有辦他們自己的報紙。

1939年,林濟時代表其他參戰者寫封公開信,向海外僑胞呼籲,希望能夠趕快把他們從集中營救出,回到中國參加抗日戰爭。9月這信登載在紐約的《救國時報》後,10月他們陸續從馬賽港口離開。

這張我是在外交部找到的檔案。駐法大使顧維鈞呈外交部,裡頭提及中國參戰者的名字,和當時政府幫他們出船票的錢,很詳細的電報。這是第一次看到從中國官方有這樣的記載。

林濟時在1940年4月經過新加坡,當地華僑報紙還做了相當詳細的報導。

總結一下中國志願軍。第一位陳阿根,直接從中國去的。2位從紐約去的,7位從歐洲去的,絕大部分從法國去的。林濟時是從瑞士去的。2位原本就在西班牙。他們的職業,絕大部分是工人,文化水平比較高的是張紀,學士學位,是明尼蘇達大學礦冶學系畢業。林濟時是哥廷根(Gottingen)大學的學生。多半是1936-37年去的,只有楊春榮是1938年,最後一個去的。他們的年齡,陳阿根、陳文饒24歲,其他人都是40多歲,在當時國際志願軍裡面年齡算是相當高。美國參戰的,通常只是18歲到22歲左右,非常非常年輕。除了他做了俘虜,他陣亡,其他人都回到祖國。

這位是我和各位提的華裔印尼人,畢道文醫生。他出生在爪哇的華人家庭,後來他到荷蘭阿姆斯特丹大學唸醫科。西班牙內戰爆發時,他就報名參加,最先是在馬荷拉(Mahora)復建中心當醫官。他和美國志願軍有一段時間在同一個隊伍,這是他給美國志願軍Jim Persoff的預防注射證明。這是我們最早看到的一張照片與這張證明,便知道這當中很可能有亞洲人參加。

剛提到他們1938年底到1939年撤退到法國集中營,這是另一個法國集中營St. Cyprien,比較靠近東方,裡頭有波蘭人出版的刊物《集中營消息》,就請畢道文去演講談中國的抗日戰爭。因為他們也搞不清楚華裔跟華人到底有什麼不同,認為他就是中國人,所以請他講抗日戰爭。請他寫了幾個中國字:中國、自由、波蘭。只有「中國」兩字還有稍微有些像中文字,其他的好像都不太對。不過別人也認不出來。從這可知,當時在集中營裡面各國的志願軍對於中國的抗日戰爭是非常非常關注的。

1940年畢道文到延安,在中央醫院當內科主任。他寫了相當多的文章,發表在當地的報紙《解放日報》,關於衛生、關於38婦女節的來源等等,當然是由別人所翻譯。1940-45年在延安。1946-47年他參加聯合國善後救濟總署的工作,在山東煙台治療黑熱病。這是他替一個小孩看病的照片。這是1947年他和另一個國際志願軍白樂夫醫生一起在膠東醫學進修班的合照。白樂夫是德國醫生,參加西班牙內戰。他們兩人在西班牙互不認識,在山東膠東煙台碰面,一見如故,成為非常要好的朋友,往來通了許多信。我們關於畢道文很多的消息,是來自白樂夫。白樂夫先生已經過世很久了。

這張信封就是寫給白樂夫的。這是畢道文穿着民族服裝,他不是穆斯林,他特別在信裡提了「我沒有信任何宗教,這是我們的民族服裝」。他的故事非常崎嶇,因為他經過非常多的世界上各個國家的政治鬥爭,介入相當多,他後來終於回到印尼了。從爪哇最大的醫院,作到一個小醫院,最後到一個小島叫安汶(Ambon)當港口醫生。因為他做事非常耿直,看不慣同事或屬下每天不好好工作,工作兩三小時就出去作什麼事情,就引起旁人對他的不高興,所以一直被貶到安汶(Ambon)。印尼的人,對他都不認識了,不知道這個人曾經為了印尼的獨立、為了反抗荷蘭的殖民,他出了非常多的力量,也不知道他在世界上經歷過這樣多的了不起的忘我的獻身精神,都不知道。印尼人是不知道他的。他就在這樣的情況底下過世了。他的事蹟讓我特別感覺到,我對他覺得特別感動。

參加西班牙內戰的亞洲志願軍,剛剛有提到中國人、也提到印尼的畢道文,還有日本的白井,與菲律賓。其實不止這些,後來發現還有其他的,菲律賓有相當多的人去參加,不少人是直接從美國去。印度有幾位醫生參與。越南就我們所知有3位。我們很希望在亞洲其他國家,日本關於白井的書至少有3本,而且有拍專人電視片。有次我先生到西班牙,1988年去參加西班牙的紀念活動,看到日本派一團電視人員拍攝白井的故事。日本對於他們唯一一個參加反法西斯陣營的這個人,有相當多的認識與記載,相當重視。其他的國家都看不到,這也是我們為什麼覺得無論如何要把這段歷史留下來。

參加西班牙內戰之後,又有一批醫生參加中國的抗日戰爭。能夠參加一次的反法西斯戰爭,已經是很了不起的事情。能夠參加兩次的,西方與東方的反法西斯戰爭,更是難能可貴。我剛剛有提到的白求恩,還有其他的印度、印尼、保加利亞、德國、波蘭、奧地利、羅馬尼亞、捷克、匈牙利跟蘇聯,大概有20來位。他們跟中國的紅十字會工作,後來中國在貴陽為他們立碑,紀念他們,碑上刻有他們的名字。

這是他們在貴陽時與紅十字會朋友的合影。這些醫生非常特別,當時國民黨醫官是坐在辦公室裡面,而這些醫師是隨著軍隊往前線走,軍人住什麼地方,吃什麼,他們同樣的待遇,不要求任何不同待遇。在沿途經過不同的鄉鎮時,也免費替老百姓治病。這些醫師受到大家非常多的好評,認為說「我們怎麼從來都沒有看到醫生是這個樣子的」,是很不同的一批醫生。當時要到中國參加抗日戰爭的醫生,還要經過挑選,因為大家都想要去。當時交通非常不方便,不能夠送大批醫生到中國去參加抗日戰爭,還是經過大家協調後,不同國家稍微平均分些醫生去。

保加利亞的甘揚道醫生,他也是參加西班牙內戰,後來又到中國去和紅十字會工作的人。這是紅十字會開立給甘揚道醫生的證明,證明他擔任醫療隊隊長,從1939年開始,作到1945年,一共6年。

海明威寫了一個悼念的文章,追悼在西班牙犧牲的人們,他這樣寫的「沒有人比在西班牙陣亡的人還要光榮的入土,這些光榮入土的人士,已經完成人類的不朽。」

1938年9月西班牙總理決定撤退所有的外籍志願軍,10月28日在巴賽隆納有個盛大的歡送國際志願軍的大會與遊行,西班牙女英雄伊巴露麗(Dolores Ibarruri)的致詞有一段話,她說「我們不會忘記你們。當代表和平的橄欖樹枝重新發出綠芽,編結成西班牙共和國勝利的桂冠時,請務必回來!」這本書名為《橄欖桂冠的召喚》,便是根據這個而來。

西班牙內戰60年後,也就是1996年,西班牙政府歡迎國際志願軍回來。1975年法朗哥病逝,之後經過漫長的改變,終於他們政府可以做出這樣的決定:歡迎老戰士們回來。當時大概有300多個人參加,我們很幸運地也一起參加。民眾真的是夾道歡迎,他們舉行了盛大的歡迎會,當那些站著走路的、拄著拐杖的、推著輪椅的能夠來的300多人,在體育場有好多入口,當老戰士們進到每個入口後,兩旁人統統都是流淚,爭相握手,非常感激他們60年前不顧自己的生命,為我們國家的民主與自由作出無所求的奉獻。場面非常感人,他們坐下後,全場大喊「No Pasaran!No Pasaran!」,不許法西斯通過!非常感動,非常震撼,過了幾天我睡夢醒來都還聽到那個聲音,「No Pasaran!」,非常震撼人心。後來西班牙政府頒發公民證給仍活著的國際志願軍。

這是另一面錦旗,橫幅的錦旗。巴黎的《救國時報》的同仁送給國際志願軍的一面錦旗,上頭是一首詩,它最後的幾句是「人類是兄弟姊妹,全世界是咱們的家鄉」。相當總結了參加西班牙內戰的國際志願軍的精神,四海一家的精神。我們不分你我,不分這邊那邊,我們都是一家人,四海一家。

(「東戰場,西戰場,相隔幾萬里,關係文化的興亡。咱們所拼命的,是對侵略的抵抗。咱們要貫徹的,是民主的主張。你們為西班牙偉大民族而受傷,你們流的血是自由神下凡的紅光。你們的英勇消息,充滿了我們的心腔。好比是冬天的太陽。你們打勝仗,就是我們打勝仗。請你們放心,祖國的責任有我們擔當。向前創造吧!直到法西斯消滅,民為王,有四萬萬同胞,歡迎你們回故鄉。啊,何必回故鄉?看,青天為頂,大地為底,二十八宿為圍牆:人類是兄弟姊妹,全世界是咱們的家鄉。」[1938年《救國時報》同仁獻給西班牙前線中國戰士的詩])

西班牙內戰結束了,是不是這樣四海一家的精神就會終結呢?在歷史上看來,在任何地方任何時代,都有規模不同強度不同的四海一家的精神出現。我稍微提幾個最近10幾年發生的一些事情給各位參考,各位也介入在這裡面。

大家都知道,最大的全球抗議活動,在2003年2月15日,60多個國家3千多萬人在600多個城市走上街頭,呼籲布希總統不要發動侵略伊拉克的戰爭。柏林、馬賽、烏拉圭、雅加達、加爾格達、倫敦等等。當時,紐約時報記者寫道,「這個星球上有兩大強權,一個是美國政府,一個是全世界的民意。」後來有佔領運動,也是延續這個精神:我們是代表99%,要對抗少數1%壓迫我們的人。

2011年有國際自由船隊,這是第二次,以前都是一艘艘船個別的去,從公海開到迦薩,要衝破以色列封鎖迦薩。以色列封鎖迦薩非常多年,非常殘酷的非法封鎖。2010年第一次組成國際自由船隊,那一次有9艘船,有一艘船Mavi Marmara 被以色列空降部隊襲擊,死了9人,其中一人是美國人。2011年,第二年,他們說我們還是決定要繼續組國際自由船隊,一共有11艘船,來自21個國家,但後來在美國與以色列的壓力下,港口不放行,無法離開。

這是全球抗議以色列入侵迦薩。以色列入侵迦薩相當多次,2014年這次更加厲害,全球發動抗議以色列入侵迦薩,這是各位主持與參加的台北的抗議活動。我從網站上看到,非常高興地看到你們持續地每天在駐臺北以色列經濟與文化辦事處前有站樁的活動。我那時候看到非常非常興奮,說太好了,台北有這樣的堅定的關心這麼遙遠的以色列侵略巴勒斯坦的不義的行動。直到以色列跟巴勒斯坦決定停火,你們才停止每日站樁。

不管什麼時候,不管在什麼地方,不管是為哪一個事件,世界上發出的聲音都是存在的,只是沒有像當年西班牙內戰那樣去那邊流血,去了不見得知道可否活著回來。現在作的事情,可能不需要冒生命危險,但是像反對世界上不正義的行動,是持續地進行。我覺得是非常令人振奮的事情。

「Guernica 1937, Gaza 2014」(攝影:顧玉玲)

這是去年我們做的標語,「Guernica 1937, Gaza 2014」,德國轟炸Guernica的慘狀,78年後,迦薩2014年也發生這樣的事情。

我就講到這裡。西班牙內戰四海一家的這種精神,我個人覺得從歷史發展的角度看,是一直在延續着,用不同的方式進行著。當年這些人去打仗時,不會問他會不會犧牲掉,也不會問說這場戰爭會不會打贏,這些對他來講是不重要的。重要的是,我應該去作這件事情,因為法西斯不止是侵略西班牙,也是對全世界發出的侵略警號,所以這些人決定一定要去參加。既然有這樣的歷史前例,對我個人來講,是沒有什麼絕望的權利。我們作不成功,還有下面的人可以繼續去作,歷史本來就是這樣一點一滴的延續下去。我是對未來充滿樂觀,雖然路走起來不那麼平穩,有時看起來完全沒有希望,可是我覺得這段歷史給我很大的動力,覺得應該要好好作下去。謝謝各位。

陳良哲:

我們很謝謝慧如,在極有限的時間裡,為我們介紹她的工作與這本書的梗概。不只是為了今晚,也為了她十幾二十年前所做的這些工作,為我們留下的這段記憶與歷史,再次向她表示感謝。接下來大家可以進行提問或分享。剛剛慧如提到台北的抗議活動,其實除了紀念若雪巴勒斯坦資訊網,台灣長久以來在聲援迦薩、抗議以色列的事情一直是勞動黨在努力,尤其是唐曙。唐曙提及過,多年前陳映真先生向唐曙介紹慧如的書,他看了相當激動。我知道後來他也為耙梳那段歷史作了很多的功課。今天在場的還有顧玉玲,在她的課堂也曾帶着學生讀慧如的書。是不是就請兩位先開個頭?

顧玉玲:

我大概是在四、五年前認識慧如,我之前出了一本寫外籍勞工的著作,慧如跟寧遠兩位因為讀了那書,特地去找我,我覺得非常感動,我也是從那次經驗才有機會讀到這本書。我在台北藝術大學開了一門課是跨國遷移,內容含國際間人的遷移,這個遷移包括來台的外籍勞工、外籍配偶,由台灣出去的台商、台幹,包括去澳洲打工的年輕人等等。可是談跨國遷移,嚴格說起來就是在談身分,不同的人跨越的國際。人逐水草而居本來是本能,可是「跨越國家」(「民族國家」這個概念在人類歷史上不過一、兩百年,過去唐山過台灣是不需要簽證的)之後,因為身分的改變,我們面臨到重重的壁壘,這些壁壘特別是針對弱勢的人,因為我的身分使我喪失了我的社會權、喪失投票權,政治權力等基本人權都會被瓦解、剝奪。

在那樣一個課堂裡來讀西班牙內戰,我覺得對於學生來講是不可思議的事情,原來在不過6、70年前,人類歷史裡居然有些人,西班牙在打仗,全世界各地的理想青年都跑過去了,甚至到後來,西班牙在1996、1997年要頒發西班牙公民給當初參與的戰士。在我們習以為常認為台灣人就是要顧台灣,我們只看著自己腳下這塊土地跟這個身分(你是台灣人還是中國人),這代年輕人的成長裡頭就是要緊緊擁抱身分認同,可是這在國際主義或當時的人們,會覺得西班牙內戰不能置身事外,或者跨越國界就是要為共同的目標努力,我覺得那是一個很大的刺激,重新去檢討我們現在習以為常的身分問題到底是怎麼長出來的,我認為是給這一代年輕人一個最大的功課。

唐曙:

我其實沒有什麼能多說的,因為我幾年前已經跟倪女士在夏潮見過一次面。該怎麼說,2003年反戰活動到4月間結束之後,我6月剛好40歲生日,陳映真先生見了我,就拿了這本書給我說「這書送給你」。我就開始讀這本書,深受感動,開始另一趟旅程:了解西班牙內戰的過程。後來在2006年,剛好人間出版社辦一個西班牙內戰七十週年的討論會,他們也邀請我寫了些東西,我就稍微整理一下我的想法,寫了一篇文章。我在文山社大教書教了十年,關於西班牙內戰我至少講過三個學期,一個講西班牙內戰的本身,一個講義大利攝影師堤拉摩哥提的人生,(當然也包括Robert Capa),所以是倪女士作給我打開了歷史的門,讓我可以很長地在裡頭了解一些事,她也給我很多的幫助,特別是在台灣要辦反戰、加薩這些事。我覺得抗議是一回事,情感上怎樣是自己的很關鍵的事,我也很榮幸可以跟巴勒網的朋友一起參與這些事,我非常謝謝倪女士,妳的書給我很大的幫忙與支持。

(略去其他與會者發言)

倪慧如:

我回應一些,對我來說最重要的是參加保釣運動,因為到國外去,好像從壓力鍋裡完全解放,那時候美國的反戰運動風起雲湧,對我們這些出國的學生是一個很大的震撼,他們是怎樣用他們的身體、用他們自己的生活來表達他們、追求他們反戰的理想,他們沒有純粹用文字做文章,而是用他們的生命表達他們對於理想的訴求。這對我來說,這種參與性的民主(participatory democracy),對我這樣從台灣去的人是一個很大的震撼。

那時候有接觸到其他國家的學生,比如像伊朗的學生,也有機會接觸中國大陸的《智取威虎山》、《紅色娘子軍》等等電影。那時候放電影是在學校的地下室,等燈關了以後就突然一大批人進來,因為很多人怕被打報告。當時我印象很深刻的是伊朗學生,因為伊朗當時薩巴列維政權實行白色恐怖,非常可怕,就是殺人等等,非常可怕的一個政權。所以他們這些人等燈關了以後才進來,等快要結束的時候,還沒開燈以前,他們就站起來全體唱國際歌,燈還沒開以前他們就溜掉了。我的感覺是,那時候的年輕人對於正義的追求,而且是國際性的,我不會因為我是伊朗人就不關心,我不會因為我是美國人就不關心反越戰的事情,是來自不同國家的學生讓你感受到蓬勃的青春力量,讓你感覺到生命是可以認真去活的。在那樣的情況下,我們第一次有機會接觸到中國的歷史,那時可翻讀很多其他的書,這些書是在台灣從來沒有聽過的,包括小說、散文等等,就是一個大解放的時候。也就是從那時候開始認識到社會主義,覺得世界上怎麼有那樣一個美好的東西,對那時候的北越、胡志明、中國長征的歷史等等,看《紅岩》看到會流眼淚,經過這樣一個歷史的轉折,那時候黨外剛開始出來余登發、橋頭事件等等,我們就覺得台灣有一股新生的力量出來,那時候夏潮也出來,台灣真是有一個不同的新的發展,所以有很大的期待。但因為我們住得很遠,也沒機會接觸到台灣本地,很難真正介入多少,只是停留在一個非常關切、非常期待的情感。

我們的時間多半花在所處的美國,因為我們生活在那邊,在那邊也有義務處理美國政府在全世界造成的不斷製造戰爭惡果,所以參與反戰、反核子武器、反美國中南美洲政策等等,像阿連德被推翻也是CIA搞的,還有阿根廷那時有失蹤事件,很多人被抓起來被丟到海裡等等,發生各式各樣的殘暴事件都跟美國的中南美洲政策有關。美國訓練他們的將軍,訓練他們的高級軍人,教他們怎麼刑求犯人,我們都有找到他們的教科書。作為在美國生活的人應該負擔起這樣的責任,就在這種情形下,每次參加這類的抗議遊行活動時,總會碰到一群老戰士,男的女的,他們會舉一個牌子:「林肯兵團」。我們覺得很奇怪,怎麼他們每次走過去大家都會鼓掌,我們就去慢慢了解這批人是什麼人,就發現他們是參加西班牙內戰的人。但西班牙內戰對我們來講一片空白,因為我們在台灣連聽都沒聽過這個東西,因此開始接觸了解。在1986年時,他們拍了一部紀錄片叫中文翻成《正義之戰》(The Good Fight :Story of The Abraham Lincoln Brigade),是記錄美國參戰者的紀錄片,訪問他們為什麼去參加戰爭,然後回來之後經過美國的麥卡錫時代,也是一個白色恐怖的時代,那時他們只要一找到工作,第二天就被辭退,這批人受到相當大的政治迫害,所以很多人最後變成泥水匠、木匠、清理水溝、通水溝的工人。我們對這批人非常好奇,發現這批人在搞民權運動時是走在最前面的,在反越戰也是走在最前面,任何一個活動他們都參與。支援中南美洲,像是送救護車到中南美洲(因為美軍轟炸該地)。這樣一批人,他們的一生不只是在西班牙內戰放出最大的光彩,他們一輩子都是用同樣的精神在生活,這批人給我們的力量是非常大的。當我們知道有中國人或其他的亞洲人參加的時候,我們覺得為什麼沒有記載呢?所以就義不容辭,覺得應該把這些歷史的材料找出來,因為這是非常非常珍貴,相信這些人也應該跟我們在美國認識的老戰士一樣。而且特別當時中國是抗日戰爭,為什麼他們會去參加西班牙內戰,而不是去參加抗日戰爭。所以這幾個問題,讓我們沒有任何負擔,而是非常高興地在做這些事情。

我們白天有上班,可是我們白天的工作就是賺錢的工具,雖然我很喜歡我做的(白天)工作,但那就只是一個人人都可以做的事情,只要你有那樣的經驗、那樣的學歷。但是能作這樣(整理西班牙內戰)的事情的人,可能不是很多。所以我們把白天的賺錢工作當副業,晚上跟其他所有時間變成正業,這個正業就是去找這個歷史。我們做得很開心很高興,我們從裡面得到一種對人生的鼓舞,對人生應該怎樣走的道路,把自己躺成一條大地讓人走上去,舖成一條路,是這麼多人向我們展示這樣的精神,那對我們來講是一輩子最大的收穫,就是知道人是可以這樣的活的。我和我先生是這本書的最大受益者。

當時出這本書很冷門,誰知道西班牙內戰?誰管什麼西班牙內戰。尤其在台灣這樣的環境底下。當時我們想如果有兩個人看到這本書受到感動,願意去做一些事情的話,我們就值得了啊!因為我們兩個人換兩個人,就可以傳承下去,如果還有一個人看的話,那就太好了,那就有三個人了。因為歷史就是這樣傳承下去,不可能說今天一看,明天就會改變,像開燈一樣馬上天下光明,那是不可能的事情,是要不斷不斷地……就像美國民權運動,1964年通過美國民權運動法案,到今天我們還要在佛格森那邊去抗議,平均每天警察殺死一個黑人,而且到大陪審團開庭時,警察是無罪的,一而再再而三,所以民權運動還要繼續下去。1964年好像覺得已經通過了,但到今天2015年還要繼續下去,人就是這樣,要不斷地繼續再前進,在這樣的過程中,人會把自己純潔化,把自己變成一個乾淨的人。

我再講另一個故事,是中國大陸作家張承志的事。張承志大概是中國還存留具有理想主義的作家,他有一個作品叫《北方的河》。中國文化部長王蒙就說,中國五十年沒有人再敢寫河,因為他寫的太好了。所以他是這樣優秀的一個作家,他寫了一本書叫《心靈史》,這本書是記錄中國回教其中一派的歷史。他出了精裝本,750本,得了10萬塊美金,他就用這10萬塊美金跟他太太搭飛機到約旦的巴勒斯坦難民區,按照他們的需求分發給每戶難民。所以在中國也是有人關心巴勒斯坦,因為他覺得這是世界上極端不義的一個壓迫。張承志也知道有巴勒網,我把你們發的東西也帶去給他,他也非常高興。全世界各個角落,任何不同的地方,都會有這樣的人,就是對理想……就是這樣生活下,我也不知道還有什麼方法生活下去,這就是唯一可以走得路,對我來講。因為我覺得這樣走的話是很有意思的。中國有一句話是很好的:「雖千萬人吾往矣!」就是這樣,你覺得對了就去做。能不能成功,那不是重要的事情,重要的事情是你去做了,然後接力賽下去,歷史就是這樣子演進的,所以我們才會廢除奴隸,雖然奴隸現在有新的形式出來,只是不叫奴隸,所以我們還要繼續反奴隸,但是用不同的字眼。民權,我們也繼續在美國搞民權運動,但是用不同的方式。搞這樣的東西,這可能是生命最大的一個活力。一個老戰士說,他們搞這個,覺得是他們生存最大的活力,沒有白活。

這批老戰士給我的那種精神的支持力量太大,因為是他們做出來,不是講出來的。所以我覺得你們站樁的非常非常不容易,站了快七年了,對不對?迦薩的事情只有愈來愈壞,頻率愈來愈快,強度愈來愈強,但正是因為這樣,全世界關注迦薩的人們會愈來愈多,也是個轉機,事情總是兩面。理想主義者是不會絕跡的,理想是不會孤單的,別的東西會孤單,但理想不會,這就是我從這些人身上看到的。