獲釋日本人質自述:告訴你我看到的伊拉克

原載: 日經BP社

高遠菜穗子:1970年1月生於北海道千歲市,現年34 歲。1992年畢業於日本麗澤大學外語系英語專業,在東京工作一年後遠渡美國發展,回國後在日語教師教育學校進修。為了學習經濟方面的知識,從1994年開始直到30歲經營卡拉OK店舖,2000年開始在印度、泰國和柬埔寨從事志願者活動。2003年到伊拉克,憑藉個人的力量向伊拉克提供醫療設施以及救助流落在街頭的流浪兒童。

4月7日,我在從約旦首都安曼到伊拉克首都巴格達的途中,被伊拉克費盧傑附近的聖戰組織(伊斯蘭聖戰士)綁架了9天。我伊拉克的目的主要是救助街頭的流浪兒,這是發生在我第四次準備到伊拉克時的事情。

我做志願者的原則是不依靠NGO(非政府組織)、所以沒有接受任何機構的資金援助。因此,每次回國時都要在千歲市的自己家附近打擠奶的零工來獲得從事志願者活動的費用。由於計劃第四次到伊拉克時最短待上2年、最長停留5年左右,因此,在今年2月回國時就已經決定,早晨去擠奶、晚上到酒吧打工。

高遠菜穗子

高遠菜穗子不過回國後才發現出乎我本人預料的事情:1月份有關我的新聞報導見報後,來自日本全國各地的捐款已經匯到了我家。到 4月1日我出國時,捐款數額已經達到了200萬日元左右(約合人民幣15.4萬元)。我的想法是:使用這筆捐款租借一些救助流浪兒童的設施,最終成立一個全部由伊拉克人組成的兒童救助機構。

計劃還未開始就碰上了綁架。4月15日被釋放後,我們才通過巴格達日本大使館得知:我們是被作為讓日本自衛隊撤出伊拉克的人質,武裝勢力發表了有關聲明,而且綁架事件在日本成為萬眾關注的焦點。到了迪拜之後,又從政府和家人那裏聽到了「自身責任論」和「自導自演」等說法。

我給日本外務省等政府部門帶來了很大的麻煩,對此確實非常抱歉,同時我也感謝政府的救援。如果可能的話,我希望能夠從北海道到沖繩,在每一位曾經擔心過我們安危的人、因為我們的行為而感到憤怒的人面前跪下謝罪。同時告訴每一個人伊拉克的事情。我現在真的只想說對不起,我願意向人們表示歉意。

由於一連串的刺激,現在我還無法一個人獨自外出。待在家裏的這些日子裏,我感覺到自己的肉體雖然沒有被那些拿著武器的伊拉克人活活燒死,但是我的心卻被沒有武器的日本給燒死了。

我現在,面對自己的這條殘命,只有哭泣、發抖,其他的什麼都做不了了。我甚至不能到伊拉克對那些為了我的自由而奔走的伊拉克人、接手我的工作在當地救助流浪兒童的伊拉克人說一聲「謝謝」。

如果現在我要向公眾介紹伊拉克的現狀,或者說還要去伊拉克,肯定有人會說「這傢伙又在胡說八道」,就如同自己會被吊在橋上示眾一樣感到可怕。

但是,就在我家對面的自衛隊演練場上常常傳來和我在巴格達聽到的一樣的聲音,每次聽到這種聲音,我耳邊仿佛又傳來了在美軍空襲下喪生的伊拉克人臨終的慘叫、腳被炸飛時孩子的哭喊、彈片飛進體內時痛苦的叫喊,以及被美軍虐待時的呻吟。

在被綁架時,我反覆問自己「為什麼會這樣」。現在想來,覺得那彷彿是費盧傑的人們在抓住我的雙肩、晃動著我的身體說:不光是用眼睛用耳朵,還用你的身體體驗一下我們的痛苦吧!

我曾經答應為了人質的獲釋而費盡苦心的伊斯蘭聖職者協會的長老,一定會告訴人們伊拉克的現狀。雖然現在我還不知道今後自己該做些什麼,但是我想現在我可以一點點地講出我在伊拉克的所見所聞。

因屈辱而報復的惡性迴圈

在今天的伊拉克,美軍每天都在施加暴力,其結果是產生這樣一種惡性迴圈: 對美軍仇恨和厭惡的伊拉克人個人越來越多,最終走向報復美軍,彼此間的相互仇恨不斷增幅。

關於綁架事件,我最想說的就是:儘管2003年5月1日已經宣佈戰爭結束,其實不過是從那一天起,當地居民和佔領軍隊之間的戰爭、為了維護自己的生活的戰爭才剛剛開始。伊拉克人、特別是費盧傑及其近郊拉馬蒂的人們,這一年來一直過著困苦的生活。

我第一次去伊拉克是在伊拉克首都被聯軍攻克後的2003年4月29日。剛到巴格達,就聽說美軍在費盧傑槍擊了要求和平的手無寸鐵的遊行群眾。我當時想的就是「太糟了!」,於是5月1日趕往費盧傑。費盧傑位於巴格達西邊、車程約1小時。

首先在醫院見到的是遭美軍槍擊的15歲和21歲的男子。看到那裏惡劣的醫療條件,心想不找來醫療物資可不行。當時,170個床位只有1名醫生。橡膠手套、注射器和氧氣等都嚴重缺乏。發電機無法運轉,保存保育器和醫藥品的冰箱也停止了工作。拉馬蒂的情況也基本相同。

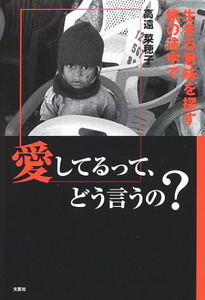

高遠菜穗子自費出版的書籍

高遠菜穗子自費出版的書籍為了呼籲各國NGO向費盧傑和拉馬蒂輸送醫療物資,我5月底回到安曼。6月初,帶著前來救援的日本NGO成員以及幾百萬日元的醫療物資,我再次進入巴格達。

當時,費盧傑和拉馬蒂的治安狀況一直在惡化。由於薩達姆·侯賽因前總統屬於遜尼派,因此美軍對屬於遜尼派勢力範圍的費盧傑和拉馬蒂地區一直保持著超乎尋常的戒備、態度也非常粗魯。這反而在當地群眾的心中播下了反美的種子,導致惡性迴圈的出現。進入6月份,當地的普通民眾也開始攜帶武器,甚至有人趁夜色在路上掩埋炸戰車的地雷。

於是美軍加強盤查、嚴格限制夜間外出,那一段時間經常可以聽到美軍在晚上誤傷兒童的事情。天亮之後,會發現在長達200~300m的範圍內都有彈痕。

拉馬蒂的伊拉克人曾經告訴我這樣的事情:被流彈擊中、內臟受損的伊拉克人,雖然做了手術,但還是感到劇痛,於是乘車前往診所。途中遭到盤查、被美軍從車中拉出,受傷的伊拉克人用不流利的英語說出「醫院」這個單詞,美軍的回答是:「回家等死吧!(Go home and die!)」。

跟我說這話的伊拉克人嘴唇顫抖著說:「從那時起我發誓要報仇!」。

搜查民宅的事情也越來越多。從深夜到清晨,美軍常常突然破門而入。女性連服裝都來不及穿就被趕到門外。一名伊拉克居民直截了當地說:「來家裏搜查的美軍摸了妻子除了丈夫誰都不能摸的地方,所以我開槍打死了四名美軍」,讓我感到震驚。

這種狀況到2003年11月到達頂點,在2004年4月美軍的討伐作戰中,更是有很多伊拉克人喪生。儘管阿布格萊布監獄(Abu Ghraib)的虐待事件被曝光,出現了解決的跡象,但是在此之外,伊拉克人體驗了許多我們所無法得知的屈辱。

沉醉於稀料的孩子們

在費盧傑周邊治安的不斷惡化的同時,6月中旬我注意到在巴格達由於家人在空襲中喪生、或者從某些設施裏跑出來的流浪兒童越來越多。他們主要是15~20歲的男孩子,住在巴勒斯坦賓館附近的10層建築物地下堆放垃圾的地方,多的時候20多人住在一起。

那兒被稱為「喜來登」。在散發著惡臭的惡劣環境中,到處都是類似於稀料和酣樂欣(Halcion)那樣的麻醉藥品。孩子們靠行乞、給別人擦皮鞋賺來的錢又全部用於藥品或吸毒了。

由於化學藥品的影響,即使是互相之間的輕微碰撞,或者誰多拿了一棵生菜,夥伴之間就會馬上爭吵起來,用刀子或者破碎的可樂瓶鬥毆的情況一天發生多次。自殘行為也頻繁發生。

伊拉克的成人對這些兒童放任自流,無人關心。侯賽因政權時,流浪兒童都被看作是國家的恥辱,只要發現就會被遣送到收容設施。由此,伊拉克的大人們都稱這些兒童是「阿裏巴巴(小偷)」,用冷漠的眼光看他們。有的大人甚至用腳踢那些由於吸入稀料過多而口吐白沫痙攣的孩子。

即使是把這些孩子們收容保護起來,他們也經常逃掉,所以各國NGO也不得不中途放棄,優先救助那些品行良好的孩子。結果,「喜來登」那裏就只剩下品行惡劣的孩子了。我想我不能丟下這些孩子,因為我上中學時也吸過稀料,知道他們在和大人打交道時的無助處境。

去年11月,在我第三次到伊拉克時,為了給孩子們創造一個能夠自立的環境,在「喜來登」附近以每月175美元的價錢租了一棟公寓。在伊斯蘭,女性一個人生活是不被允許的。所以我每天從旅館趕到公寓,每次叫來一兩個孩子,給他們洗澡,換上新衣服並提供食物。對隨意扔掉肥皂或麵包、或者賣掉我送的毛毯等不珍惜東西的孩子,我會很生氣,會大聲地訓斥他們。

漸漸地,本來對我很苛刻的伊拉克大人們也開始來幫忙。每天都有人來公寓,幫我翻譯、洗衣、打掃衛生,以及幫孩子們洗澡等。某建築公司老闆斯萊曼(Souleymane,音譯)還送來了一些錢,並說:「現在正是建築高峰期,工作忙,不能幫你做什麼,這些錢你拿去,給孩子們買一些食物和衣服」,甚至還為孩子們的就職而奔波。這些幫助真的讓我喜出望外。

但是,公寓的房東開始變得越來越貪心,開始讓我交兩倍的房租。錢也快用完了,結果只好退房。今年2月為了湊夠1~2年的房租,我再次返回日本打工。前面已經說過,由於獲得了意料之外的捐款,2個月之後我就出發到伊拉克去,結果在中途遭到了綁架。

綁架帶給我的教訓是,匆忙行事難以獲得好結果。現在想來當時一定是太擔心留在伊拉克的孩子們了,所以心情有些焦躁。當時伊拉克的朋友在郵件和電話裏跟我說:「孩子們每天都在期待,經常問『菜穗子什麼時候回來』」。

無法選擇死亡方式

但是去伊拉克時並沒有放鬆警惕。我知道因為日本派遣自衛隊,伊拉克人開始出現反日情緒,於是我在安曼伊拉克人比較集中的地方,比如汽車站、食堂等地方蒐集了一下資訊,覺得沒有什麼問題,這才去了伊拉克。

對於自己的行動我一直是打算自己負責的。雖然現在我還在考慮什麼叫做「自身責任」,但直到綁架發生為止,我都是做好了遇到危險的準備了的。我想所有去伊拉克的人都做過最壞的打算。綁架事件發生前我自己也知道:可能會在勸解流浪兒童時被刀子刺中、被捲進爆炸恐怖事件,或者被美軍的流彈擊中。

我當然不想死。但是,在眾多的危險當中,我無法選擇自己的死亡方式。去伊拉克或者出遠門時,這些事情在腦子裏閃過,那一瞬間曾在筆記本上飛快地寫下類似「不管發生什麼事情,所有責任都由我一個人來承擔」的話。

不過,儘管自己有一定的心理準備,不過剛被綁架時的確非常害怕,拼命乞求綁架者放一條生路。過去在伊拉克時我沒有錢請不起翻譯,所以逼迫自己記住了許多阿拉伯語的單詞,能聽懂一部分會話。曾經對日本有非常好印象的費盧傑的人們會我怒目而視說,「日本人很壞,去死吧」。

被綁架期間,大都是我用英語和伊拉克人對話,所以他們說,「這傢伙會說英語,肯定是間諜」的話我都聽懂了。比如大家看到過的錄影中的鏡頭– 當他們把刀架在我的脖子上,我想這次真的是要死了,當時並不知道他們那時候用的是刀背。他們綁在自己身上的手榴彈會不會突然爆炸了?當時想到了很多意外,越想越害怕,所以一直都在哭泣。

從綁架的第三天到被釋放為止,聖戰組織在其頭目的指示下,我們被轉移到了安全的地方,伙食也有很大改善,可能被殺這種危機感才少了許多。從那個時候起,我更加深切地感受到了對話的重要性。

到了最後,一直有一個懂英語的人跟著我,我跟他說:「綁架是最壞的解決方法。日本人會覺得伊拉克人危險而且可怕」。他回答說:「我也明白,不過除了使用武器,我們找不到其他的解決方法。我們只能這麼做」。我想這也可能是最後一次見面了,就一股腦地把心裏的話全說出來了。

那時我還談到拉馬蒂的一個翻譯卡斯木(Qasim,音譯)的事情。卡斯木起初也憎恨美軍及其盟軍,儘管沒有參加攻擊美軍的行動,不過對攻擊行動持贊成態度。長老們也是一樣。不過,最終他們還是同意了我的不贊成武力解決問題的觀點,開始考慮和平解決的方法。

我說過這些後,這個懂英文的人說:「我想成為你的朋友。怎樣才能和你成為朋友呢」,他這樣跟我說了兩遍,眼裏含著淚。

因為綁架者沒有歸還我們的貴重物品,所以我很生氣地說:「你們自稱是什麼聖戰戰士,結果和阿裏巴巴有什麼區別。我真想殺了你們」。我這樣做是想讓他們看看自己的所作所為。這樣一來他們反而態度變好了:「和平!和平!」,「把丟失的東西列個清單給我。相機等物品可能找不回來了,現金的話可以想辦法湊齊」。

我說:「我們的錢都是為伊拉克籌集的。如果你們能夠籌集到錢的話,就拿這些買些藥品什麼的」。同時我還強調說:「就是不能買武器!」。我被釋放時,聖戰組織的一個看似領導的人送給我一大瓶純蜂蜜表示歉意,說是送給日本的禮物。遺憾的是蜂蜜最終被忘在了巴格達的日本大使館。

伊拉克傳來的好消息

知道將被釋放的那一瞬間,我的大腦似乎一片空白。釋放後記者來採訪,我說:「我還是無法討厭伊拉克人」。當我通過大使館的電視看到小泉純一郎首相對我說的話發表講話「真希望她有點自覺性」後,開始精神沮喪。如果我當時說「討厭」的話又會是怎樣一種情景呢?

在大使館,駐伊拉克大使大木(正充)說:「自衛隊沒有撤回的理由。剛剛派出來就撤回去,面子上也過不去」,這番話令我非常震驚。我也明白既然人質已經獲釋,當然沒有必要撤回自衛隊,但是聽到「面子」這樣的話,我心裏很難過:「完全沒有考慮伊拉克人以及自衛隊隊員」。

日本警察廳外事科一位叫吉村(Yoshimura,音譯)的先生也來調查事情的經過,連名片都不給,只是對我說:「調查的內容不要告訴任何人,包括你的家人」。可是那次我們談話的內容卻被作為NHK新聞在全國播放。在調查的最後,他說:「我想你應該明白,我的事情希望你不要向任何人談起。因為我也有家庭」。

那時我沒有說任何話,不過心想:「伊拉克人也都有家庭啊。不正是因為他們的家人被殺害了,事情才變成這樣的?」。這兩次經歷讓我非常難過。緊接著就是我回到日本後,回答有關自身責任論以及自編自演的質詢。在我感到很抱歉的同時,又不知道該怎麼做,這樣的日子一直持續著。

不過,從伊拉克傳來了令人振奮的好消息。就是最近的一天早上,我接到了援助流浪兒童的斯萊曼的電話。他在電話裏說:「我們收到了1000多封給菜穗子的信。而且我已經決定按照菜穗子的意願,開辦兒童援助設施。設施的名稱就定為菜穗子」。

聽到這些,我想說「不必這樣」,可是話沒出口眼淚就止不住地流了下來。

住在拉馬蒂的朋友卡斯木那裏也傳來了令人高興的消息。他在郵件中這樣寫道:「我們正在一邊協助美軍,一邊推進和平建設。菜穗子被綁架後,一定要按照菜穗子說的去做這種想法愈發強烈,我們已經開始著手修復在空襲中被毀壞的兩所學校」。

真是太了不起了,真的。曾經對美軍主導的國家重建是那麼憤怒的人們,開始用自己的雙手來建設自己的家園了。

我沒有讀過日本憲法,但我認為其中的第九條「通過對話解決紛爭」,實際上說的就是需要從一點一滴做起。這不僅是NGO和政府官員能夠做到的事,我們每個普通人和你的近鄰、和孩子們、和外國人談論和平也是實現和平的一種方式。

身體狀況剛有好轉,就又從伊拉克傳來了兩名日本人遇難的噩耗。願他們早日安息!我不希望任何生命受到傷害,誰能告訴我,怎麼做才能讓人們有放下武器的勇氣呢?

相關文章: