We are never sad enough?

We are never sad enough?

陳真

2024. 02. 29.

35年前,1989年,我的好朋友詹益樺與鄭南榕先後自焚而死,報上說,我將是下一個,說我將以死反抗逮捕。但這純粹就是瞎猜,我根本不曾有絲毫自焚的念頭。我已經連累父母夠深了,不可能再用這樣的方式進一步碎了他們的心。

1989年一月,鄭南榕開始自囚於雜誌社辦公室,前後長達71天。辦公室底下放著一個汽油桶,裏頭裝滿汽油,鄭南榕決心以死捍衛其所謂百分之百的言論自由。我們有一群人排班守候,阻止警方前來拘提。

1989年的3月29日青年節,在大軍壓境下,我成立台灣第一個兒童福利團體。4月4日兒童節那一天,我發起台灣第一次針對兒童人權的示威遊行,擔任總指揮。遊行前一晚,風聲鶴唳。遊行那一天,參加者僅有50人,其中許多年輕女生、媽媽與小孩,卻有兩百多名全副武裝的警察與特務一路相隨,佈滿沿路的天橋與大樓制高點。

現在的人不可能想像、甚至難以相信為無錢治療的重病兒童與貧苦兒童請命,得承受何等身敗名裂的造謠抹黑以及針對家人、父母的各種人身安全威脅。

1989年六月,到處演講,為弱勢兒童發聲,以及撰寫台灣兒童人權報告等等,甚至成為我企圖分裂國土與顛覆政府的叛亂罪證之一。

1989年4月7日,鄭南榕自焚而死。一個月後的5月19日,詹益樺在鄭南榕的出殯遊行中,在總統府前自焚。我跟他一路走在一起,快要到達總統府時,他突然卸下手上旗幟,快步上前,點燃身上預藏的汽油。我和戴振耀把他送到台大醫院。我並隨手撿起他點火自焚的打火機,原本想留做紀念,後來決定放回原處,以免被國民黨栽贓。

一個月後,輪到我了。我被以煽惑內亂罪移送法辦。一些同志與記者認為我會用同樣的自焚方式抗拒拘捕,但我根本沒有那樣的念頭。我能為親人而死,為朋友而死,但我不會為了一些不具絕對價值的所謂理念 (例如言論自由或台獨) 而死。但我父母看了報紙,聽到許多親友爭相走告,我不知道我爸媽愛子之深究竟如何度過那段歲月?

詹益樺死後,一直到現在,我常看著火燄或烤箱發呆,忍不住就想伸手試試,因為我一直難以釋懷,詹益樺和鄭南榕究竟承受了多大的劇痛?煮飯燒菜時,偶爾燙著,手就馬上縮回來。這麼一點痛就已如此難以承受,烈火焚身之痛已難想像。每每因此感到悲從中來,原來我的朋友是在如此巨大的疼痛中死去。你能想像做為死者之親人或朋友的痛苦與創傷嗎?我心裏這一點傷,怕是我活多久就得跟著我多久了。

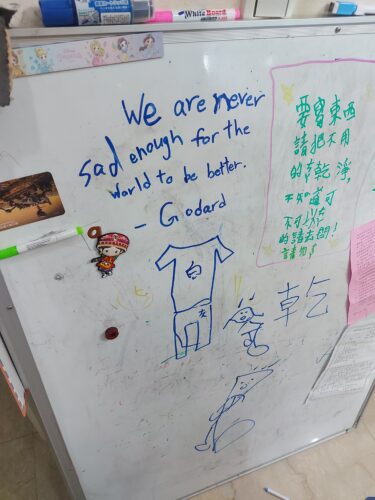

我家客廳一角,小可愛寫的字:”We are never sad enough for the world to be better.”

(In memory of Aaron Bushnell)